Je sais bien que Zola n’est pas très populaire - ceux qui ont été obligés de lire l’Assommoir en 4è avec Mme Michaud ne veulent plus en entendre parler, et ils sont nombreux. Un certain manichéisme démodé - les riches contre les pauvres - peut agacer aussi. Et aussi son côté mélo, où tout va très bien, puis zut, tout ne va plus bien du tout (et finit mal de toute façon, avec folie, suicide, prison, agonie dans la cage d’escalier et autres réjouissances).

Mais tout ça passe avec moi. Je échappé à Zola au collège, je trouve que son manichéisme a une délicieuse odeur surannée et je n’ai rien contre le mélo. Je pardonne tout, car Zola a cette faculté de donner vie à des monstres qui frappent longtemps l’imagination: l’alambic dans l’Assommoir, le Bon Marché dans Au Bonheur des Dames, la locomotive dans la Bête Humaine. Et aussi les Halles dans Le Ventre de Paris.

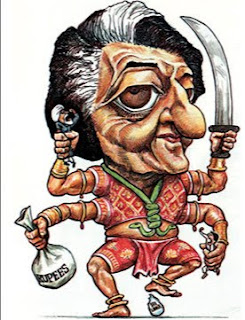

Les Halles, de Léon Lhermitte, 1895

Les Halles sont à l’époque le plus grand marché de Paris, mais ses pavillons vitrés représentent aussi une grande innovation architecturale du Second Empire. C’est un endroit riche et prospère, où la nourriture dégouline des étals et s’élève en montagnes, où les marchandes sont belles et bien en chair. Les Halles sont le lieu de l’indigestion, du trop plein où la maigreur sonne comme une provocation. Ici, «les gras», ces bêtes repues et satisfaites, ne croient pas que quelqu’un puisse ne pas manger pendant plusieurs jours - et les «maigres» passent pour des gredins, des individus louches.

Le personnage principal du roman, vous l’aurez compris, ce sont les Halles. Il y a bien une intriguette, mais au fond on s’en fout, et ce qui vaut, c’est la peinture du monstre.

Alors, c’est l’histoire de Florent, évadé du bagne... Non, en fait, on s’en fout vraiment.

Le Ventre de Paris est infiniment délectable, avec ses mille tableaux de fruits qui pétillent, de légumes qui agonisent, de viandes qui saignent, de poissons qui luisent, de fromages qui puent, de fleurs qui apportent un peu de fraîcheur. C’est une grande symphonie exhaustive, où les couleurs, les odeurs, les volumes, les lumières riment, se répondent - le tout dans le cadre froid et métallique des pavillons de verre. C’est capiteux et sensuel. Ce n’est pas pour rien qu’un peintre est présent sur les lieux, Claude Lantier, le futur (et malheureux, qui s’en doutait?) héros de l’Oeuvre. Il fait d’abondants commentaires sur le rouge d’une tomate, les gris rosés des poissons, et va même jusqu’à composer un tableau avec la charcuterie de son oncle boucher. Les êtres humains sont intégrés à ces peintures, mais en tant qu’ils se fondent à leurs étals. Ainsi, la charcutière, une des «grasses», ressemble à ses viandes - voici son portrait:

«Ce jour-là, elle avait une fraîcheur superbe; la blancheur de son tablier et de ses manches continuait la blancheur des plats, jusqu'à son cou gras, à ses joues rosées, où revivaient les tons tendres des jambons et les pâleurs des graisses transparentes.»

Ces personnages là font penser à Arcimboldo, et c’est extraordinaire qu’on les trouve séduisants. La poissonnière ressemble à ses poissons, et pourtant c’est une bomba! Pleurez pauvres mortels, ça n’est pas donné à tout le monde.

Les personnages dans le Ventre de Paris, à mon avis, ne valent pas en tant que personnes individuelles, mais en tant que créatures de Halles ; leurs querelles, leurs intrigues, leurs amours, leurs mesquinerie font partie de l’immense tableau, du concept même de ces Halles.

Le ventre est également une partie vile du corps (oui, les vôtres aussi charmants lecteurs). Et c’est pour ça que Zola ne nous épargne pas les détails crus et gores. Ca pue, ça pourrit, ça saigne, ça pend. De plus, l’abondance, la dimension gargantuesque, si elle fascine et obsède, finit par dégoûter et par devenir obscène. Car Florent (celui dont on se fout) a faim, lui - et pourtant c’est lui qui va être dévoré (mais on s’en fout).

Bien sûr, il faut aimer les descriptions - et si ça n’est pas votre tasse de thé, ne vous lancez pas dans le Ventre de Paris. Ou alors lisez les autrement ; soyez attentifs à chaque ligne, en essayant de recomposer la symphonie et de faire revivre ces Halles aujourd’hui disparues.

Un de mes passages préférés en bonus, pour vous donner une idée. Avertissement: à ne pas lire en pleine digestion.

Autre avertissement: c’est long.

Autour d'elles, les fromages puaient. Sur les deux étagères de la boutique, au fond, s'alignaient des mottes de beurre énormes; les beurres de Bretagne, dans des paniers, débordaient; les beurres de Normandie, enveloppés de toile, ressemblaient à des ébauches de ventres, sur lesquelles un sculpteur aurait jeté des linges mouillés; d'autres mottes, entamées, taillées par les larges couteaux en rochers à pic, pleines de vallons et de cassures, étaient comme des cimes éboulées, dorées par la pâleur d'un soir d'automne. Sous la table d'étalage, de marbre rouge veiné de gris, des paniers d'oeufs mettaient une blancheur de craie; et, dans des caisses, sur des clayons de paille, des bondons posés bout à bout, des gournays rangés à plat comme des médailles, faisaient des nappes plus sombres, tachées de tons verdâtres. Mais c'était surtout sur la table que les fromages s'empilaient. Là, à côté des pains de beurre à la livre, dans des feuilles de poirée, s'élargissait un cantal géant, comme fendu à coups de hache; puis venaient un chester, couleur d'or, un gruyère, pareil à une roue tombée de quelque char barbare, des hollandes, ronds comme des têtes coupées, barbouillées de sang séché, avec cette dureté de crâne vide qui les fait nommer têtes-de-mort. Un parmesan, au milieu de cette lourdeur de pâte cuite, ajoutait sa pointe d'odeur aromatique. Trois bries, sur des planches rondes, avaient des mélancolies de lunes éteintes; deux, très secs, étaient dans leur plein; le troisième, dans son deuxième quartier, coulait, se vidait d'une crème blanche, étalée en lac, ravageant les minces planchettes, à l'aide desquelles on avait vainement essayé de le contenir. Des Port-Salut, semblables à des disques antiques, montraient en exergue le nom imprimé des fabricants. Un romantour, vêtu de son papier d'argent, donnait le rêve d'une barre de nougat, d'un fromage sucré, égaré parmi ces fermentations âcres. Les roqueforts, eux aussi, sous des cloches de cristal, prenaient des mines princières, des faces marbrées et grasses, veinées de bleu et de jaune, comme attaqués d'une maladie honteuse de gens riches qui ont trop mangé de truffes; tandis que, dans un plat, à côté, des fromages de chèvre, gros comme un poing d'enfant, durs et grisâtres, rappelaient les cailloux que les boucs, menant leur troupeau, font rouler aux coudes des sentiers pierreux. Alors, commençaient les puanteurs: les mont-d'or, jaune clair, puant une odeur douceâtre; les troyes, très épais, meurtris sur les bords, d'âpreté déjà plus forte, ajoutant une fétidité de cave humide; les camemberts, d'un fumet de gibier trop faisandé; les neufchâtels, les limbourgs, les marolles, les pont-l'évêque, carrés, mettant chacun leur note aiguë et particulière dans cette phrase rude jusqu'à la nausée; les livarots, teintés de rouge, terribles à la gorge comme une vapeur de soufre; puis enfin, par-dessus tous les autres, les olivets, enveloppés de feuilles de noyer, ainsi que ces charognes que les paysans couvrent de branches, au bord d'un champ, fumantes au soleil. La chaude après-midi avait amolli les fromages; les moisissures des croûtes fondaient, se vernissaient avec des tons riches de cuivre rouge et de vert-de-gris, semblables à des blessures mal fermées; sous les feuilles de chêne, un souffle soulevait la peau des olivets, qui battait comme une poitrine, d'une haleine lente et grosse d'homme endormi; un flot de vie avait troué un livarot, accouchant par cette entaille d'un peuple de vers. Et, derrière les balances, dans sa boîte mince, un géromé anisé répandait une infection telle que des mouches étaient tombées autour de la boîte, sur le marbre rouge veiné de gris.